気になる汗のにおいの対策について|汗が臭い人と臭くない人の違いとは?

汗のにおいは、多くの人にとって悩ましい問題です。

特に暑い季節や緊張する場面では、自分の体臭が気になって集中できないこともあるでしょう。

この記事では、汗のにおいの原因や対策、そして汗が臭い人と臭くない人の違いについて詳しく解説します。

Contents

汗のにおいを決定づける要素

汗のにおいはさまざまな要因で決まります。

同じ汗でも、体質や生活習慣・環境によってにおいは大きく変わります。

ここでは、汗のにおいを決める主な要素について詳しく見ていきましょう。

汗腺の種類

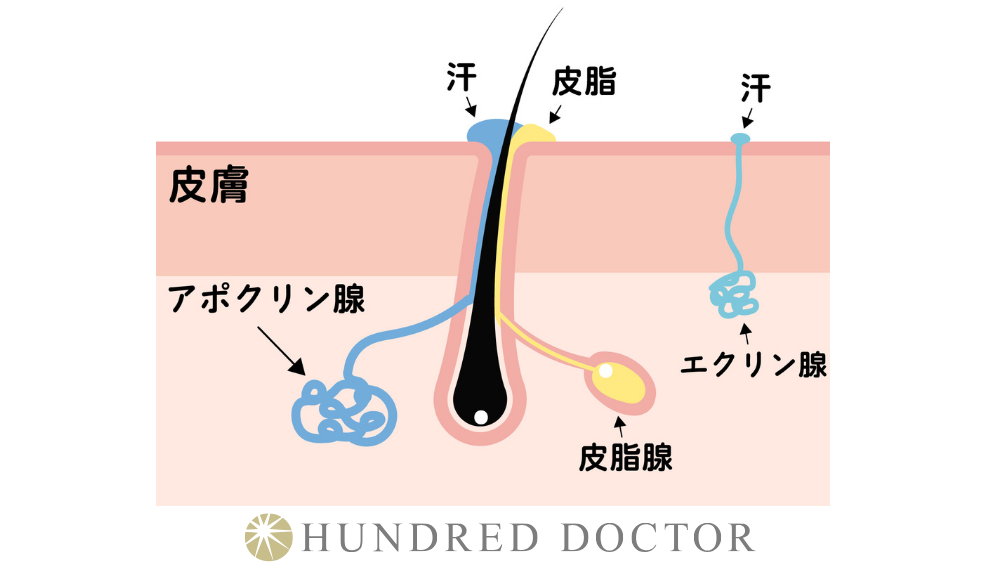

人間の体には、大きく分けて「エクリン汗腺」と「アポクリン汗腺」という2種類の汗腺があります。

これらの汗腺からは性質の異なる汗が分泌され、それぞれ特有のにおいを発します。

エクリン汗腺

エクリン汗腺は全身に分布しており、特に手のひら・足の裏・おでこに多く見られます。

この汗腺は体温調節の役割を果たし、水分と塩分を含む透明でほぼ無臭の汗を分泌します。

ただし、汗が皮膚表面に留まり細菌が繁殖すると、「酸っぱい」ようなにおいが生じることがあります。

アポクリン汗腺

アポクリン汗腺は、脇の下や乳輪・外耳道・陰部などの特定の部位に存在します。

この汗腺は脂質やタンパク質を含む粘り気のある汗を分泌し、分泌直後は無臭です。

しかし、皮膚表面の細菌によって分解されると、独特のにおいを発します。

温泉のような硫黄臭や、カビのような脂肪酸臭、カレーに似た香辛料のにおいといった『ワキガ臭』は、アポクリン汗腺によるものです。

細菌の活動

汗自体は無臭ですが、皮膚表面の常在菌が汗の成分を分解することによってにおいが発生します。

特にアポクリン汗腺から分泌される汗は、タンパク質や脂質を多く含むため、細菌のエサになりやすく、においが強くなります。

エクリン汗腺の汗も、長時間皮膚に留まると細菌が繁殖し、特有のにおいを発します。

食生活

食生活は汗のにおいに大きく影響します。

例えば、ニンニクや玉ねぎ・香辛料を多く含む食事を摂ると、成分が体内で分解され、皮膚や汗を通じてにおいとして放出されます。

以下のような食生活は、汗のにおいを強める原因になります。

- ニンニクや玉ねぎ、香辛料

成分が体内で分解され、皮膚や汗を通じてにおいとして放出されます。 - アルコールやカフェイン

過剰摂取により体温が上昇し、汗の分泌が促されることでにおいが強くなります。 - 肉類や乳製品(動物性脂肪が多い食事)

アポクリン汗腺から分泌される汗のにおいを強めます。

一方、野菜や果物を多く含むバランスの良い食事は、体臭の軽減が期待できます。

遺伝的要因

体臭の原因となるアポクリン汗腺の発達具合は、遺伝によって左右します。

日本人を含む東アジア人々はアポクリン汗腺が少なく、欧米の人々に比べてワキガ体質の割合が少ないといわれています。

また、遺伝により汗の量や分泌される成分が異なり、この違いが体臭の強さに影響を与えることもあります。

健康状態

肝臓や腎臓の機能が低下すると、老廃物を適切に処理できなくなり、汗や呼気に独特のにおいが生じます。

また、糖尿病などで代謝異常がある場合、汗にアセトンやアンモニアのといった特有のにおいが混ざることがあります。

さらに、ストレスや緊張も汗のにおいを悪化させる要因です。

ストレスを感じると交感神経が刺激され、アポクリン汗腺からの汗の分泌が増加します。

この汗が細菌によって分解されると、通常より強いにおいが発生することがあります。

服装

通気性の悪い服や化学繊維の衣類は、汗が蒸発しにくく、細菌が繁殖しやすくなります。

一方、綿や麻などの天然素材は通気性が良く、汗を吸収しやすいため、においを抑える効果があります。

同じ服を長時間着続けると汗や皮脂が繊維に染み込んで細菌が増えやすくなるため、衣類はこまめに取り替えて清潔に保つことが重要です。

関連記事:脇の臭いの原因とは?強くなるタイミングと対策をわかりやすく解説

汗が臭い人と臭くない人の違いとは?

以下の表では、汗がにおいやすい人とにおいにくい人の生活習慣を比較し、その違いを明確にします。

においやすい人の生活習慣になっていないか確認してみましょう。

| 比較項目 | 汗がにおいやすい人の生活習慣 | 汗がにおいにくい人の生活習慣 |

| 食生活 | ・香辛料の多い食事 (ニンニク、トウガラシなど) ・脂質や動物性たんぱく質が多い ・アルコールの過剰摂取 | ・野菜や果物を多く摂る ・脂質やたんぱく質を控える ・アルコールを適量に抑える |

| 水分摂取 | ・水分摂取が少ない ・清涼飲料水や甘いジュースを好む | ・こまめな水分摂取 ・水やお茶を中心に飲む |

| ストレス | ・ストレスが多い ・リラックスする時間が少ない | ・ストレス解消法を持っている ・リラクゼーションや趣味をもつ |

| 服装 | ・通気性の悪い服 (ポリエステルなどの化学繊維) ・長時間同じ服を着用 | ・通気性の良い天然素材の服 (綿、麻など) ・こまめに衣服を交換する |

| 入浴習慣 | ・入浴の頻度が少ない ・汗をかいてもシャワーを浴びない | ・毎日入浴し、汗を流す ・シャワーで清潔を保つ |

| 体質 遺伝 | ・アポクリン汗腺が発達している ・家族にワキガ体質の人がいる | ・アポクリン汗腺が少ない ・ワキガ体質ではない家系 |

| 健康状態 | ・糖尿病、肥満などの持病がある | ・健康な体質を維持している ・定期的な健康チェックを受ける |

| 睡眠 休養 | ・睡眠不足 ・疲労がたまっている | ・十分な睡眠時間を確保 ・規則正しい生活リズムを保つ |

これらの違いを理解して生活習慣を見直すことで、汗のにおいを改善し、快適な日常を送ることができます。

関連記事:脇の皮脂詰まりで臭いが強くなる?臭いを防ぐケア方法と対策とは?

汗のにおいの対策方法

汗のにおいが気になる人が外出時に気にせず過ごせるよう、以下の対策を取り入れましょう。

通気性の良い天然素材の服を着る

綿や麻などの天然素材は通気性が良いため、においを抑える効果があります。

ゆったりとしたデザインの服を選ぶと、汗が乾きやすく、より快適に過ごせます。

また、白や淡い色の衣類を選ぶと、汗染みが目立ちにくく安心です。

こまめに着替える

汗をかいたまま放置すると細菌が繁殖し、においが強くなります。

外出先でもすぐに着替えられるよう、替えのシャツやインナーを持ち歩くとよいでしょう。

汗拭きシートを併用すれば、さらに爽やかに保つことができます。

汗拭きシートやデオドラント・制汗剤の使用

デオドラントや制汗剤は汗の分泌を抑え、においを防ぐ効果があります。

スプレーやロールオンなど自分に合ったタイプを選び、外出前や汗をかいた後に使用しましょう。

また、持続効果のあるタイプを選ぶと、長時間快適に過ごせます。

使用する際は、汗をしっかり拭き取った後に塗ると、より効果が高まります。

脇毛の処理

脇毛は汗を広げる役割がありますが、においの原因となる常在菌が繁殖しやすい場所です。

脇毛を処理すると、汗が毛に絡むのを防ぎ、においが強くなるのを抑えられます。

関連記事:ミョウバン配合デオドラントは注意?肌への影響と他の制汗成分を比較

汗のにおいを改善するには?

汗のにおいを根本から改善するためには、生活習慣の見直しが重要です。

以下の対策を実践して、においを軽減しましょう。

なるべく湯舟に浸かる

湯船に浸かると、老廃物が排出されやすくなり、汗腺の機能が正常になります。

入浴時に体をじっくり温めると、リラックス効果が得られ、ストレスによる汗の量を抑えることにもつながります。

抗菌作用のあるボディソープや石鹸の使用

抗菌作用のあるボディソープや石鹸は、皮膚の細菌繁殖を抑え、においを防ぎます。

保湿成分が含まれているものを選べば、乾燥を防ぎつつ清潔な状態を保てます。

敏感肌の人は刺激の少ない無添加タイプを選び、肌トラブルを避けることも大切です。

バランスのとれた食事

脂質や動物性タンパク質を控えたバランスの良い食事を摂ると、代謝が正常に働き、においの発生を抑えられます。

特にビタミンやミネラルを豊富に含む食材は、体調を整え、健康的な汗の分泌を促します。

十分な水分補給

こまめに水分を取ると、汗の分泌が正常になり、においが軽減されます。

1日1.5〜2リットルを目安に、水やお茶をこまめに飲みましょう。

ストレス管理

ストレス発散の為に、リラックスできる趣味や運動を取り入れましょう。

深呼吸や瞑想も心を落ち着けるのに効果的です。

十分な睡眠をとることも、ストレス軽減に役立ちます。

定期的な運動

適度な運動は代謝を活性化し、汗腺の機能を向上させます。

ジョギングやヨガなど、無理なく続けられる運動を取り入れましょう。

運動後は、汗をしっかり拭き取り、清潔を保つことが大切です。

医療機関への相談

生活習慣の改善だけでにおいが改善しない場合は、専門の医療機関に相談することをおすすめします。

適切な治療やアドバイスを受け、原因を把握することで、効果的な対策が可能です。

皮膚科や内科では、においの原因となる病気や体質を詳しく調べてもらえます。

必要に応じて薬の処方や専門的な治療を受けることで、においの悩みを軽減し、日常生活をより快適に過ごせるようになります。

汗がくさいのは病気の可能性がある?

汗のにおいが異常に強い場合、何らかの病気が原因となっている可能性があります。

以下の疾患に注意が必要です。

糖尿病

糖尿病患者さんは、脂肪が分解される際に発生する「ケトン体」によって、甘酸っぱい「ケトン臭」が発散されることがあります。

これは、血糖値が高く糖を十分にエネルギー源として利用できないときに生じる症状です。

ケトン臭は、糖尿病のコントロールがうまくいっていないサインのため、注意が必要です。

このにおいを感じた場合は、早めに医療機関で相談しましょう。

肝機能障害

肝機能が低下すると、体内のアンモニアを十分に分解できず、「アンモニア臭」が発生します。

肝臓は有害物質を解毒する役割があるため、機能の低下によって汗や呼気にアンモニア臭が混じることがあります。

この症状は、肝臓の不調を示すサインのひとつです。

気になるにおいを感じたら、早めに医療機関で相談し、適切な対処を受けることが大切です。

胃腸の疾患

胃腸に疾患があると、消化不良や腸内細菌のバランスが乱れ、体臭が強くなることがあります。

特に腸内にガスが溜まると、その成分が汗や呼気に混ざり、独特のにおいを発します。

こうした症状が続く場合は、早めに医療機関で相談し、適切な治療を受けることが大切です。

関連記事:ワキガの対策方法は?制汗剤の選び方や改善しない場合の対応を紹介

汗のにおいでお困りならHUNDRED DOCTORのわき用クリーム

HUNDRED DOCTORでは、医師と共同開発したドクターズコスメを販売しています。

医学的知見に基づき、ニオイの原因菌や発汗のメカニズムに着目。

成分を厳選し、肌へのやさしさと確かな持続力を両立させました。

本来、汗そのものはほぼ無臭で、皮膚の常在菌が汗や皮脂を分解する過程で、においとして感じやすい成分が生まれます。

つまり、汗 × 皮脂 × 菌の組み合わせが、臭いのもととなります。

そこでHUNDRED DOCTORのわき用クリームは、

- 原因菌の繁殖を抑える成分で、ニオイの発生を根本からケア

- 皮脂と汗のバランスを整える処方で、菌が繁殖しにくい肌環境をキープ

- 長時間持続するクリーム設計で、朝のケアだけで日中も快適にサポート

敏感肌にも配慮し、ベタつきにくく使いやすい処方だから、毎日のケアを負担なく続けられます。

汗の臭いが気になるこの季節、セルフケアとしてわき用クリームをお試しください。

また、HUNDRED DOCTORではわき用クリームに関する電話医療相談を無料で行っております。

使用前や使用中など気になることがあればお気軽にご相談ください。

まとめ

汗のにおいは、汗腺の種類や生活習慣、健康状態によって影響します。

菜食中心の食生活やジョギングなどの適度な運動を心がけ、代謝の良い体づくりをすることが、汗腺トレーニングになります。

また、手足を温める高温浴や半身浴など、入浴方法を工夫することも大切です。

生活習慣を見直し、必要に応じて医療機関で治療を受けることで、より効果的な対策を行えます。

参考文献

汗の基礎知識 – 汗はなぜ臭うの?|知りたい!汗とニオイ

汗臭い原因とニオイ対策!便利なアイテムや食べ物など、毎日できる体臭ケア

体臭の予防|くすりと健康の情報局